アスベストはかつて「奇跡の鉱物」と呼ばれた。耐熱性や絶縁性に優れ、建築資材や工業製品に広く使われてきた。しかし、その繊維による健康被害が明らかになるにつれ、一転して「静かな殺し屋」と称されるようになった。高度経済成長期、日本中の建物に使われたアスベストは、数十年後に中皮腫や肺がんなど深刻な病を引き起こすことが判明し、静かなる脅威として社会を大きく揺るがしたのである。まるで、わからないうちに体の奥深くへと忍び込み、長い年月をかけてその影を落とすのだ。

津軽で今、アスベストを取り除くために、戦っている男がいる。

藤林秀樹は1952年、青森県南津軽郡に生まれた。農業高校を卒業後、一時農業に従事したのち、父親が創業した藤林商会に入社し、新たな人生をスタートさせた。

藤林がこのアスベストという根深い社会課題に向き合うことを決意したのは、電気工事会社の経営をしていた知人が中皮腫で倒れ、その後わずか一年でこの世を去ったからだった。残された家族の大きな悲しみを目の当たりにし、彼は「同じ悲劇を二度と繰り返させてはならない」と強く心に誓った。

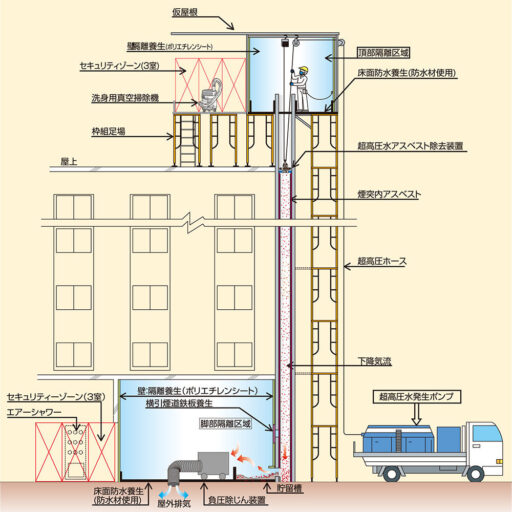

この決意が原動力となり、藤林が自身で生み出したのが「Hi-Jet工法」である。これは超高圧の水でアスベストを湿潤状態のまま除去する革新的な方法で、従来の工法では避けられなかった粉じんの飛散を劇的に抑えることに成功、作業員や周辺住民の健康を守ることに大きく貢献したのだ。

さらに彼は自社だけの利益とせず、この工法を全国の同業者と共有、現場の安全基準を業界全体で底上げした。現在は、一般社団法人Hi-Jetアスベスト処理協会の理事長としても活動している。安全性と信頼を重視する彼の姿勢は表彰に値するとし、2018年と2021年には青森県発明協会会長賞を受賞した。

しかし現実は依然として厳しい。日本では今も、年間1,500人以上がアスベスト関連の疾患で亡くなっている。藤林はより厳しい欧米並みの基準への引き上げを訴え続けており、行政機関への働きかけも精力的に行っている。

目には見えない危険こそ、人の心からも抜け落ちやすい。だが、一度根を張った問題は、忘れたころに再び牙をむく。アスベストに刻まれた教訓は、過去の失敗を見つめ直し、未来への備えを怠らないための道標といえる。

社会的な課題は一見すると華やかではない。しかしその課題に真摯に取り組む姿勢こそが、真の社会貢献であることを彼の背中が教えてくれる。今日もまた、津軽の空の下で、静かに、しかし確実に藤林の挑戦は続いている。